Ansprachen

Zwei kontrastierende Szenen, die ich bei der Baustelle Kunst beobachtete, verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass Angebots- oder Workshopleiter aktiv ansprechbar sind:

- Ein kleines Mädchen zeigte Interesse mitzumachen, indem sie zu den Tischen deutete, während ihre Mutter unsicher zu sein schien, ob sie teilnehmen durfte. Da niemand auf die beiden achtete und sie ansprach, gingen sie weiter.

- Eine andere Mutter mit einem kleinen Jungen im Kinderwagen zeigte ebenfalls Interesse, sprach allerdings gezielt jemanden an und erhielt Informationen.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass Teilhabe nicht nur von innerer Motivation abhängt, sondern auch von der Offenheit und der Ansprache durch das Umfeld. Fehlende Ansprache kann eine unsichtbare Barriere darstellen - besonders für Menschen, die ohnehin weniger selbstverständlich in öffentlichen bzw. kulturellen Räumen agieren.

Beim „TANZ auf allen Flächen“ beobachtete und erlebte ich beim Hip-Hop-Workshop, wie die Workshopleiter mit Worten und Gesten zum Mitmachen animierten, wodurch eine lockere und einladende Atmosphäre entstand, die mir das Mitmachen bzw. die Teilhabe leichtmachte.

Beim „TANZ auf allen Flächen“ beobachtete und erlebte ich beim Hip-Hop-Workshop, wie die Workshopleiter mit Worten und Gesten zum Mitmachen animierten, wodurch eine lockere und einladende Atmosphäre entstand, die mir das Mitmachen bzw. die Teilhabe leichtmachte.

Anleitungen und Vorgaben als Unterstützung oder Einschränkung

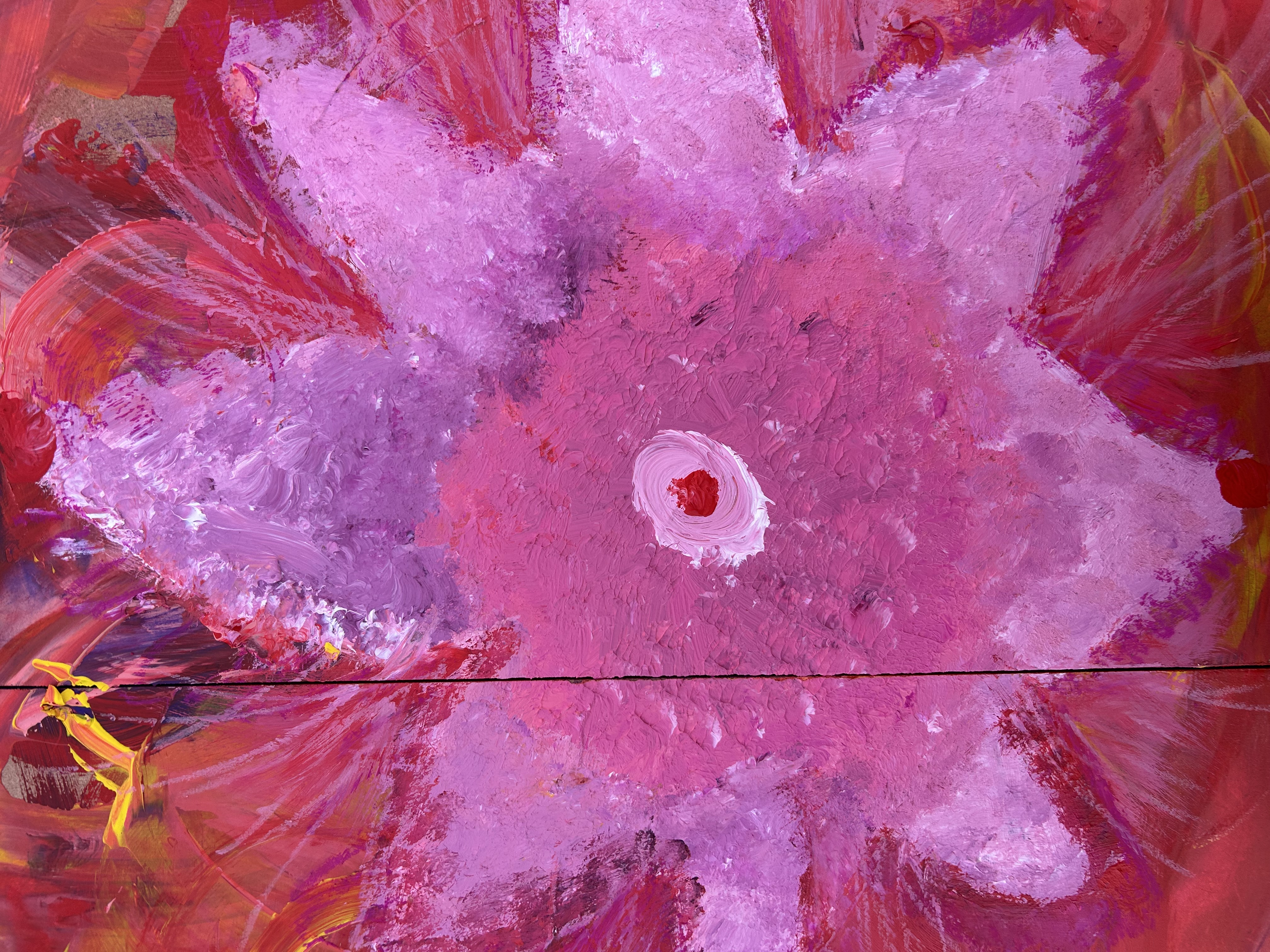

Bei der Wimmelbild-Malaktion „Von Rot bis Rötlich“ der Baustelle Kunst fiel mir auf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu angeleitet wurden, sich auf bestimmte Farben zu beschränken und bestimmte Flächen nicht zu übermalen - insbesondere jene, die von Lena (anonymisiert), einer Frau mit Down-Syndrom, gestaltet wurden. Die Intention war vermutlich, Lenas Beitrag wertzuschätzen und zu schützen. Gleichzeitig führte diese Vorgabe dazu, dass sich andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem kreativen bzw. künstlerischem Spielraum eingeschränkt fühlten. Ein schüchterner Junge mit Migrationshintergrund etwa wurde durch diese klaren Regeln verunsichert und wich auf andere Angebote aus. Dies zeigt, dass gut gemeinte Schutzmaßnahmen unbeabsichtigt exkludierend wirken können - vor allem, wenn sie nicht erklärt oder mit den Beteiligten ausgehandelt werden.

Die Situation rund um Lena offenbart auch eine subtile Hierarchiebildung: Ihre Wünsche hatten Priorität - andere wurden nicht in gleicher Weise beachtet. Dies wirft Fragen nach Fairness und Gleichbehandlung (Grundprinzip „Gleiches Recht für alle“) auf. Wer wird „sichtbar gemacht“ und wer nicht? In einer wirklich inklusiven Praxis müssten alle Stimmen gleichermaßen gehört und einbezogen werden - nicht nur die von als besonders „schutzbedürftig“ wahrgenommenen Personen.

Beim Hip-Hop-Workshop von „TANZ auf allen Flächen“ unterstützten langsame und kleinschrittige Bewegungsanleitungen sowohl in der kleinen als auch in der großen Runde Teilhabe für alle. Zwei Assistenten und eine Assistentin mit Down-Syndrom schafften dabei eine unterstützende Lernatmosphäre sowie eine positive FehlerKULTUR und halfen beim Lernen der Choreografie. Mangelnde Sichtbarkeit und eine zu schnelle Anleitung der Schritte beim Line Dance in der großen Runde wirkten für Nicht-Workshop-Teilnehmer wie mich dagegen eher exkludierend, weil nicht alle uneingeschränkt mitmachen konnten, die wollten.

Teilhabe über alternative Wege

Während manche Angebote der Baustelle Kunst durch Anleitungen eingeschränkt wirkten, gab es andere Bereiche mit offenerer Gestaltung - etwa das Weben, Stricken oder Häkeln. Dort konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer freier experimentieren und länger verweilen, ohne Vorgaben oder Bewertungen. Ein schüchternes Mädchen mit Migrationshintergrund hielt sich hier in Begleitung ihres Vaters sehr lange auf - was auf eine niedrigschwellige, selbstbestimmte Teilhabe hinweist.

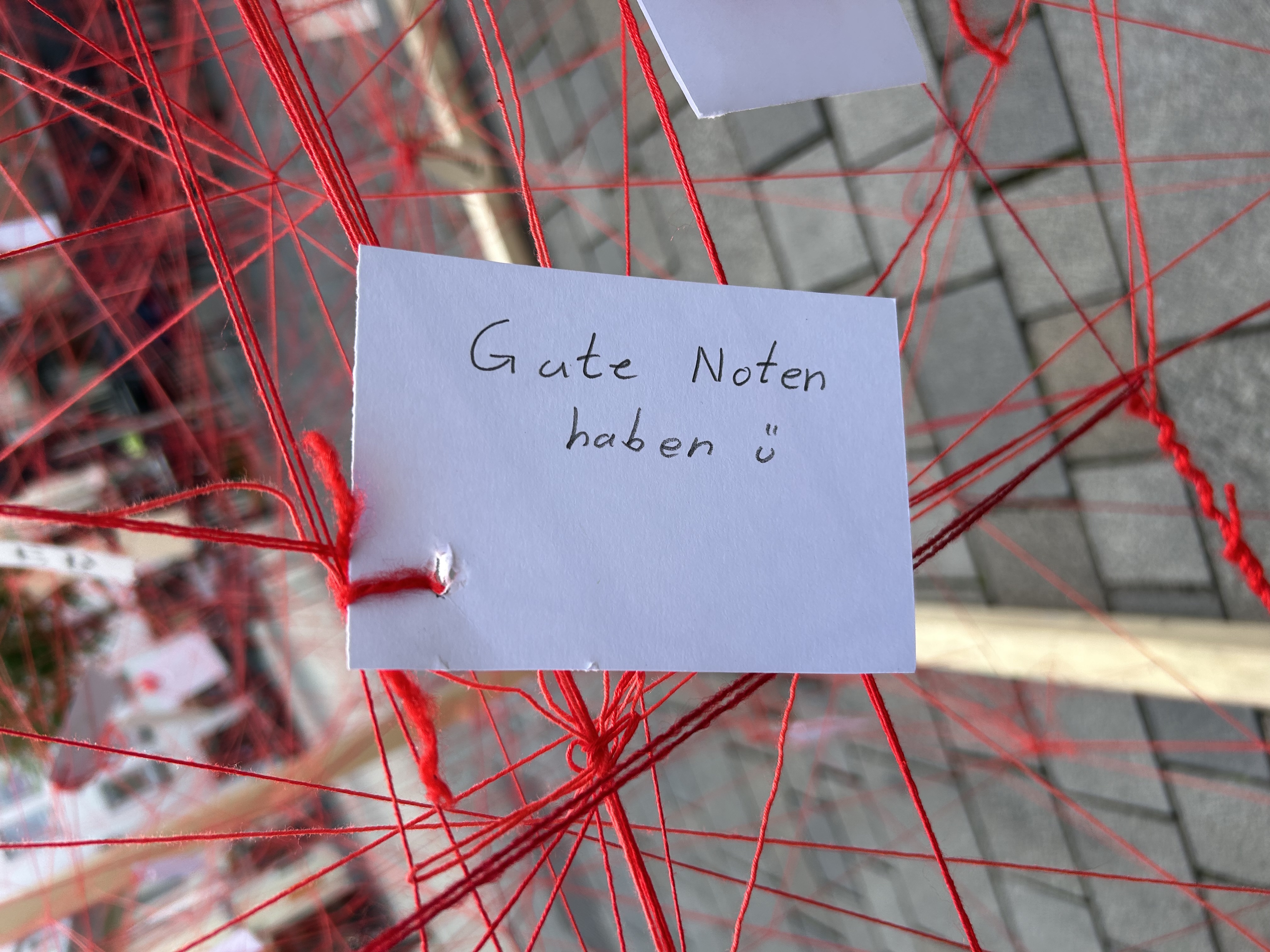

Auch die Szene, in der sich ein Mädchen durch ein einfaches Lächeln von mir angesprochen fühlte bzw. dadurch dazu ermutigt wurde, selbst Kontakt aufzunehmen, zeigt: Oft braucht es keine großen Interventionen - kleine Gesten der Offenheit reichen, um Barrieren abzubauen. Auf diese Weise kam das Mädchen auf mich zu und fragte mich, was man hier (bei der Baustelle Kunst) machen könnte. Da leider schon fast alles abgebaut war, bot ich ihr bei „Vernetzungen“ an, etwas auf ein kleines Kärtchen zu schreiben und dieses in das Würfelnetz zu hängen, wobei ich ihr keinerlei Vorgaben machte. Das Mädchen notierte daraufhin selbstbestimmt „Gute Noten haben“, was ich ohne Bewertung in das Würfelnetz hängte.

Auch die Szene, in der sich ein Mädchen durch ein einfaches Lächeln von mir angesprochen fühlte bzw. dadurch dazu ermutigt wurde, selbst Kontakt aufzunehmen, zeigt: Oft braucht es keine großen Interventionen - kleine Gesten der Offenheit reichen, um Barrieren abzubauen. Auf diese Weise kam das Mädchen auf mich zu und fragte mich, was man hier (bei der Baustelle Kunst) machen könnte. Da leider schon fast alles abgebaut war, bot ich ihr bei „Vernetzungen“ an, etwas auf ein kleines Kärtchen zu schreiben und dieses in das Würfelnetz zu hängen, wobei ich ihr keinerlei Vorgaben machte. Das Mädchen notierte daraufhin selbstbestimmt „Gute Noten haben“, was ich ohne Bewertung in das Würfelnetz hängte.